Aqualytis aktuell

Neues aus dem Unternehmen und aktuelle Themen

Zuck-Mücken in Trinkwasserleitungen?

Zuck-Mücken gehören sicher zu den ungewöhnlichsten Tieren in Trinkwassersystemen, zumal mit „Mücken“ meist die flugfähigen Stadien kleiner Insekten gemeint sind, die zur Gruppe der Zweiflügler (Dipteren) gehören. Viele Arten dieser Gruppe haben wasserlebende Larvenstadien, die beim Erwachsenwerden ein Puppenstadium durchlaufen, das einen Übergang zum Landleben ermöglicht. Aus den Puppen schlüpfen schließlich geschlechtsreife Tiere, die sich […]

Streiken fürs Klima

Am Freitag, dem 03.03.2023 findet ein weiterer Klimastreik, organisiert von Fridays for Future, statt. Daran werden wir teilnehmen, weshalb das Labor an diesem Tag nicht besetzt sein wird. Wer sich für unsere Beweggründe interessiert, ist herzlich eingeladen sich z.B. auf klimafakten.de zu informieren. Hier findet man Basisinformationen über die Klimakrise, Hinweise zur Kommunikation über Klimafakten. […]

Süßwasserpolypen im Trinkwasser – ein analytischer Krimi

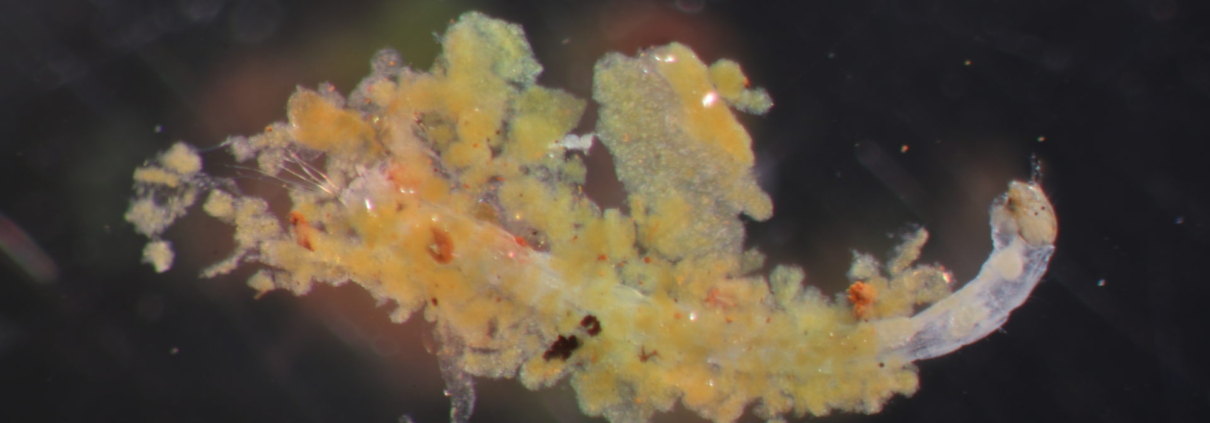

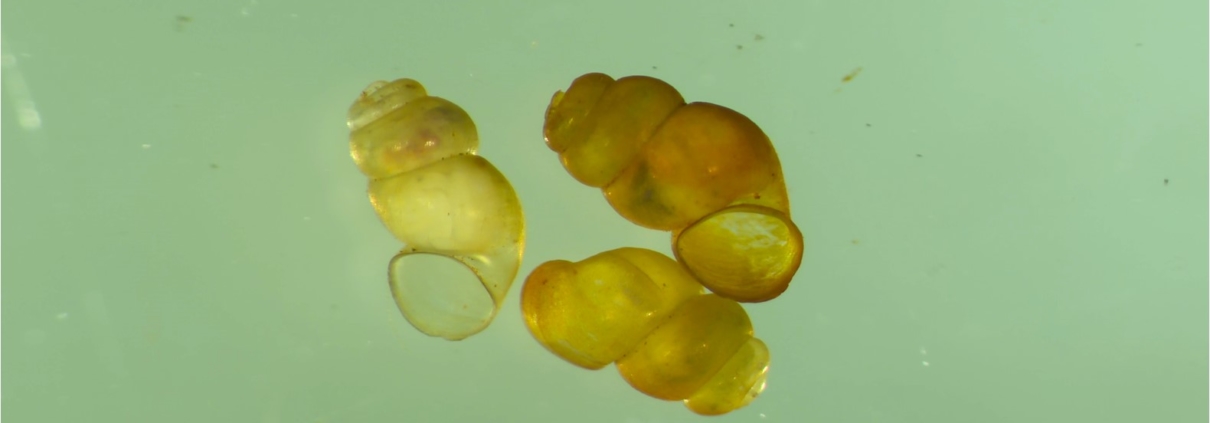

In unserem Labor beschäftigen wir uns u.a. mit der Analyse wirbelloser Tiere in Trinkwassersystemen. Bei einigen dieser Trinkwasser-Untersuchungen konnten wir organisch anmutende Gebilde ausmachen (siehe Abb.1), die wir für Kolonien von Bryozoa (Moostierchen) hielten. Bestimmungsrelevante Details (wie z.B. sog. Statoblasten) waren nicht auszumachen, weshalb eine Artansprache unmöglich war. Um den Einschränkungen herkömmlicher Methoden der Artbestimmung […]

Mein Schülerpraktikum

Ich habe im Juni 2022 mein 2-wöchiges Schülerpraktikum hier gemacht und sehr viel Interessantes gelernt. Mir war von Anfang an klar, dass ich für das Praktikum gerne Mal bei einem Labor reinschnuppern würde und dies war eine gute Gelegenheit dafür! In den 10 Tagen habe ich fixierte Reinwasserproben und Lebendproben von Teichen mikroskopiert und Makrozoobenthos […]

Südliche Heidelibelle in der Prignitz

Die im Mittelmeerraum verbreitete Südliche Heidelibelle (Sympetrum meridionale) breitet sich in Folge des Klimawandels gen Norden aus und ist seit 2006 in Brandenburg zu finden. Im Rahmen von Untersuchungen zur ökologischen Gewässergüte in der Prignitz konnten wir am 12.07.2021 ein junges, nicht ausgefärbtes Männchen mit missgebildetem Flügel fangen. Ausgewachsene Männchen sind rot, das gefundene Exemplar […]

Ökosystemare Umweltbeobachtung (ÖUB) im Biosphärenreservat Spreewald

Vorhaben: Untersuchung von Makroinvertebraten und Wasserpflanzen (Makrophyten) in 13 Fließgewässern nach dem Methodenkatalog der ÖUB. Zeitraum: 2019 Partner: LimnoLabor, Dr. Ariane Nowak Wie wir vorgehen Bevor die eigentlichen Untersuchungen im Gelände losgehen können, muss einiges organisiert werden. Probenahmetermine müssen abgestimmt werden, eine Übersichtskarte erstellt, Karten mit Anfahrtsbeschreibungen werden gedruckt, die Gerätschaften und Materialien werden auf […]

Ute Michels

Ute Michels

Ute Michels

Ute Michels